Sapete che al Museodivino ci sono sculture in miniatura che ritraggono scene della Divina Commedia? Sono tutte in gusci di noce e sono state realizzate da un artista che di professione faceva il prete. Minuscole, ma al contempo enormi, ognuna raccoglie un mondo di profondità e innumerevoli dettagli. Come per le pitture in miniatura dei codici antichi, più le guardi più si riesce a intravedere nuovi elementi. E, come per magia, sembra di essere risucchiati in quel piccolissimo mondo.

Vi presentiamo, oggi, un articolo che vi trascinerà nelle illustrazioni dei codici manoscritti della Divina Commedia e vi porterà a conoscere minuscoli Dante e Virgilio e piccolissime Beatrice, Francesca e Matelda. Buona lettura!

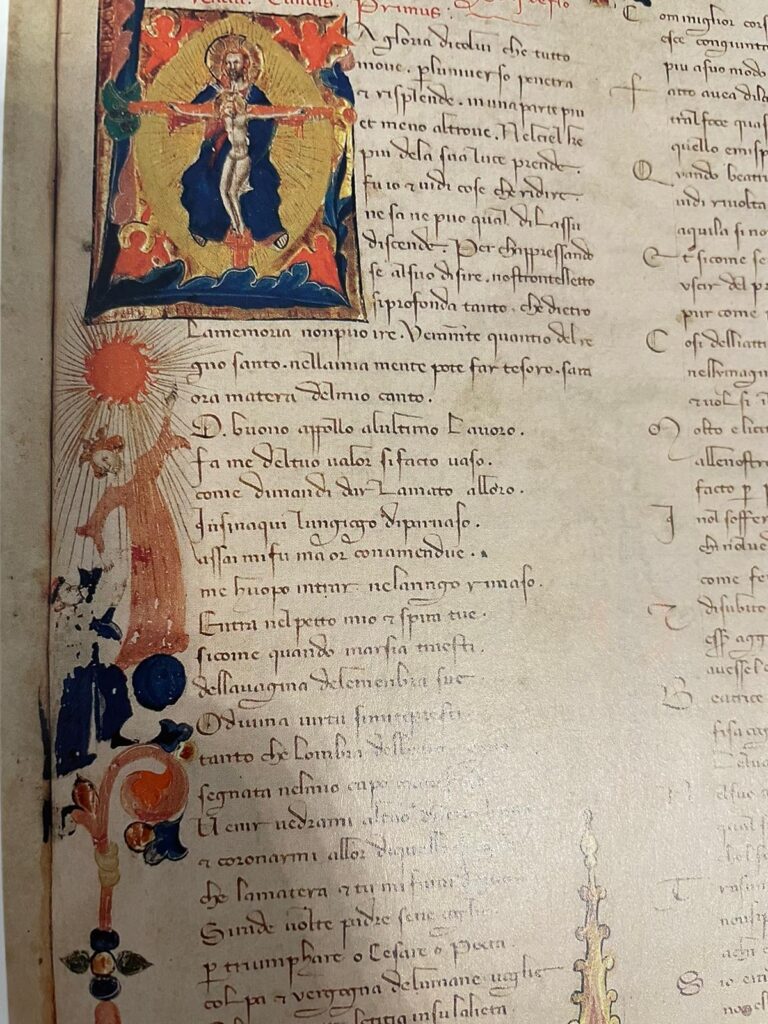

La Divina Commedia di Alfonso il Magnanimo

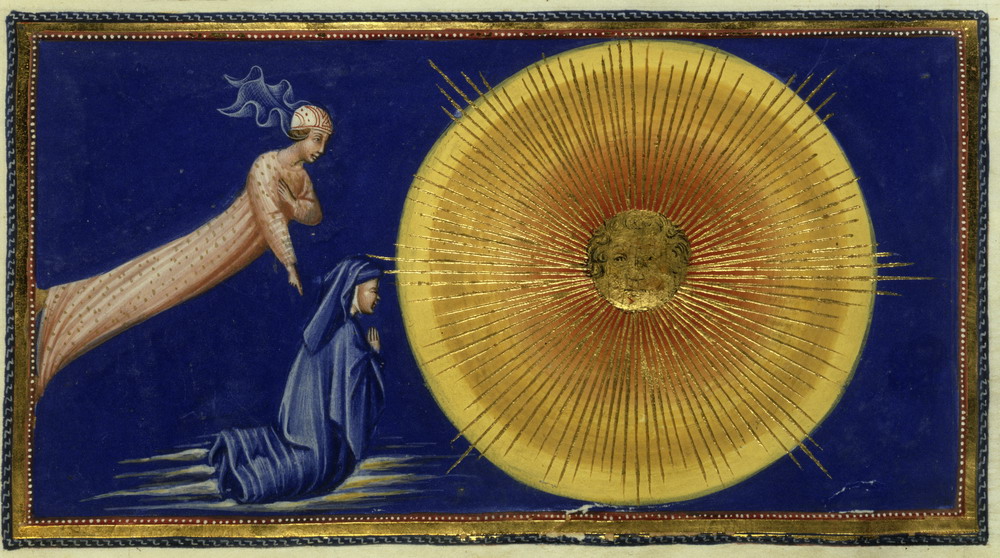

(Paradiso XXXIII, 13?39).

Miniatore Giovanni di Paolo, Siena,

c. 1438/44. Pergamena, 265 × 260 mm.

Ms. Yates Thompson 36, fol. 179 r,

Londra, British Library.

Il Manoscritto Yates Thompson 36, conosciuto anche come codice manoscritto di Alfonso d’Aragona con le miniature della Divina Commedia, è databile all’anno 1444. La copiatura del testo e la miniatura furono eseguite a metà Quattrocento in momenti successivi, probabilmente in posti differenti, con il codice ancora smembrato nei vari fogli di pergamena non cuciti tra loro, così che più persone potessero lavorare contemporaneamente alla copiatura e alla decorazione. Il risultato è quello che si può vedere oggi, arricchito da splendide miniature con raffigurazioni originali, decorato con una grande quantità d’oro e vivacissime gradazioni cromatiche.

La lussuosità del codice è evidente anche nella quantità di miniature che contiene in base alle diverse cantitche. All’inizio di ognuna di queste è presente una grande iniziale istoriata con una scena cardine che appartiene alla cantica. Per esempio, l’iniziale dell’Inferno mostra una scena di Dante e Virgilio che si incontrano nella selva.

Il committente di questo lussuosissimo libro era Alfonso d’Aragona, detto il Magnanimo, re di Napoli dal 1442 al 1458. Lo si intuisce dalla presenza di numerose miniature recanti lo stemma a strisce rosse e dorate che simboleggiano la casata aragonese. Sul primo foglio è presente anche l’insegna di Alfonso con il grifone sopra la corona, l’elmo e lo scudo con lo stemma del Regno di Napoli.

Il regno di Alfonso il Magnanimo rese Napoli un vivace centro artistico e culturale che vide giungere da ogni parte d’italia letterati, copisti e miniatori che arricchirono la biblioteca di corte. Fu evidentemente amante della cultura e, per la Biblioteca Reale di Castel Nuovo stanziò un contributo di 20 mila ducati l’anno, che permise di implementare la collezione con più di 2.500 libri manoscritti.

Il miniatore a cui venne affidato l’apparato decorativo della Divina Commedia aragonese, oggi custodita al British Museum, era Giovanni di Paolo, uno dei principali esponenti della corporazione dei pittori senesi, che riceveva numerosi incarichi come pittore e miniatore. Lui richiese la collaborazione di un altro artista, Priamo della Quercia, al quale fu affidata l’illustrazione della prima e seconda cantica, riservando per sè la terza, il Paradiso, più elevata e complicata da interpretare attraverso il disegno.

Codici “fratelli”, codici “cugini”

La Divina Commedia di Dante conobbe nei secoli una grandissima tradizione manoscritta con moltissime miniature.

Fara Autiero, uan docente di filologia e critica dantesca e di ecdotica all’ Università degli Studi di Napoli Federico II, ha analizzato tre gruppi di codici miniati accomunati da alcuni aspetti di carattere iconografico, sottoponendoli anche a un’analisi testuale e paleografica, evidenziando i rapporti fra i diversi esemplari manoscritti.

Usando il metodo dell’«iconografia relazionale», che consiste in un paragone tra due immagini, è stato possibile indagare il rapporto testo/immagine e trovare “legami di parentela” tra diversi codici che presentavano lo stesso tipo di miniature.

Per fare un esempio, Fara Autiero si concentra sull’iniziale istoriata del Canto primo dell’Inferno del Barbicano latino 4117, della Biblioteca Apostolica Vaticana, in cui Virgilio spiega il percorso ultraterreno a Dante.

Si tratta di un soggetto iconografico diffusissimo nella tradizione miniata dalla Commedia, che presenta uno schema di variazioni relative alla gestualità dei personaggi. Contrariamente a quanto viene detto nel testo, Virgilio dialoga con Dante tenendolo per mano. Nei codici con ampli cicli di miniature, però, il gesto di Virgilio è rappresentato solitamente al terzo canto, quando bisogna attraversare la porta dell’Inferno. L’illustrazione viene quindi usata come momento di sintesi tra più eventi che accadono nel libro.

Nel venticiquesimo canto del Paradiso, invece, di solito, si nota un’iniziale istoriata che raffigura Beatrice che risolve i dubbi di Dante mentre ascendono al cielo. Un soggetto molto diffuso nel Paradiso, portatore di una grande numero di variazioni relative alla rapppresentazione dei cieli, alla decorazione e allo sfondo, alla gestualità e all’abbigliamento dei personaggi.

Per dirla in parole povere: quando una scena è rappresentata in un modo “non convenzionale”, cioè non diffuso, e la stessa scena, rappresentata nello stesso modo, la si ritrova poi successivamente in un altro codice, significa che quei due codici, nel tempo, si sono influenzati a vicenda.

Uno è stato usato per copiare l’altro, per esempio.

Anche le miniature, quindi, sono importantissime per gli studi filologici.

Donne dannate e donne divine, ma sempre minuscole

Nella tradizione manoscritta della Divina Commedia, come si è capito, abbondano le miniature. Più o meno elaborate, arricchiscono i manoscritti medievali del peoma dantesco offrendo una corrispondenza visiva ai gironi infernali, alla montagna del Purgatorio, alle schiere celesti del Paradiso. E non solo: danno un volto a tutti i personaggi che Dante personaggio si trova ad incontrare. A seconda della datazione della miniatura e del luogo di esecuzione i personaggi cambiano caratteristiche, pose e gesti. Ma la loro storia è sempre la stessa.

Anche le donne “dantesche” trovano spazio nelle miniature. Le figure femminili sono poco rappresentate nella storia dlela miniatura, perché spesso i codici miniati erano di argomento religioso. La teologia, si sà, è un affare da uomini. Donne che non fossero la Vergine Maria, quindi, erano molto poche.

Una bella fetta, però, la si può trovare nei codici manoscritti della Commedia.

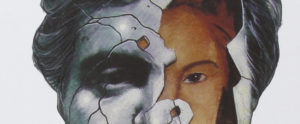

C’è Francesca, intrappolata nel vortice dei lussuriosi, avvinghiata a Paolo, mentre parla con Dante. sono decentrati rispetto alla miniatura a piè pagina del codice di Alfonso d’Aragona. Francesca ha la mano protesa verso Virgilio e quasi gli tocca le dita, mentre Dante è accasciato a terra, durante uno dei suoi proverbiali svenimenti.

C’è, naturalmente, Beatrice, che in un frontespizio miniato del Paradiso in un manoscritto della Biblioteca Palatina, è illuminata dal sole e indica a Dante l’immagine divina. É collocata in una posizione soprelevata rispetto al poeta, ma inferiore rispetto al divino, quasi a voler dare un rendimento visivo del concetto dello stilnovo secondo il quale donna angelo fa da ponte tra l’umano e il trascendentale, creando un legame fra l’uomo e Dio.

Tra le miniature di donne ci sono anche quelle che ritraggono la Madonna e Santa Lucia e ci sono anche altri elementi tipici dell’arte miniatoria: le allegorie. Come l’allegoria della Giustizia contenuta nel manoscritto Vaticano Latino 4776 e rappresentata a sua volta come una donna.

Donne importantissime e meno importanti racchiuse in piccoli dipinti, o all’interno di una cornice che è una lettera. Le donne non solo scrivevano, rilegavano e illustravano libri, ma ne abitavano anche le pagine.

Piccolissimi Dante e Virgilio a spasso in gusci di noce

Le miniature dei codici manoscritti possono essere paragonate in tutto e per tuto alle sculture in miniatura custodite al Museodivino. Qui Dante e Virgilio sono fatti di goccioline d’olio e si muovono per i gironi infernali incontrando dannati e anime purganti. Tutti abitano in gusci di noce che, anche se piccole, racchiudono tutta la vita e la dinamicità dei personaggi.

C’è una donna in miniatura anche qui. Piccolissima e vestita di verde. Ha le braccia aperte, protese verso il minuscolo Dante. Canta come canta nel libro. É Matelda.

Mistero e fascino, purezza e castità, queste sono le sue caratteristiche. Tra le miniature dei codici manoscritti danteschi non si incontrano molte Matelda. La nostra, quindi, colma un vuoto.

Non potete perdervela!

Bibliografia

- Lucia Battaglia Ricci, Dante per immagini: dalle miniature trecentesce ai giorni nostri, Einaudi, 2018;

- La divina commedia nelle miniature quattrocentesche del manoscritto per Alfonso V d’Aragona: https://www.eehar.csic.es/la-divina-commedia-nelle-miniature-quattrocentesche-del-manoscritto-per-alfonso-v-daragona/ ;

- Vincenzo Scarpati, La divina commedia attraverso le miniature: https://medievaleggiando.it/la-divina-commedia-attraverso-le-miniature/;

- Federica D’Auria, Dante 700. Beatrice o “La Donna miracolo” e l’universo femminile dalla Vita Nova alla Commedia :https://ilbolive.unipd.it/it/news/dante700-beatrice-donnamiracolo-luniverso.