Cronache di prodigi e riflessioni sulla paura

Si scioglie, non si scioglie, io ci sono

Ecco, come ogni anno tutta Napoli si raccoglie intorno al Duomo.

Ci credo, non ci credo, prego ogni giorno o mai.

Sono devotamente cattolico, protestante, anglicano o ateo incallito.

Non importa.

Sarò in prima linea, tra i miei concittadini, come ogni anno, perché sì.

Perché si viene qui, comunque si creda, e chiunque tu sia.

E se non …

Molto prima degli eventi che la memoria collettiva ancora ricorda, il miracolo di San Gennaro aveva già intrecciato la sua storia con quella della città e dei suoi drammi. La prima testimonianza certa della liquefazione risale al 17 agosto 1389, quando, durante una solenne processione indetta per implorare la fine di una terribile carestia, le cronache medievali raccontano che il sangue del santo si sciolse “come se fosse sgorgato quel giorno stesso dal corpo del beato Gennaro”. Questo evento è registrato nel Chronicon Siculum, un manoscritto medievale oggi conservato nella Biblioteca Vaticana. Da allora il fenomeno è diventato parte integrante della vita religiosa e sociale napoletana, un segno di protezione ma anche un campanello d’allarme: quando il sangue non si scioglie, i napoletani lo hanno sempre interpretato come presagio di sciagure imminenti. Per i secoli più antichi, tuttavia, non esistono registri ufficiali accessibili che documentino con precisione ogni episodio; molto si tramanda attraverso la tradizione popolare.

Custidiscici, ti proteggiamo

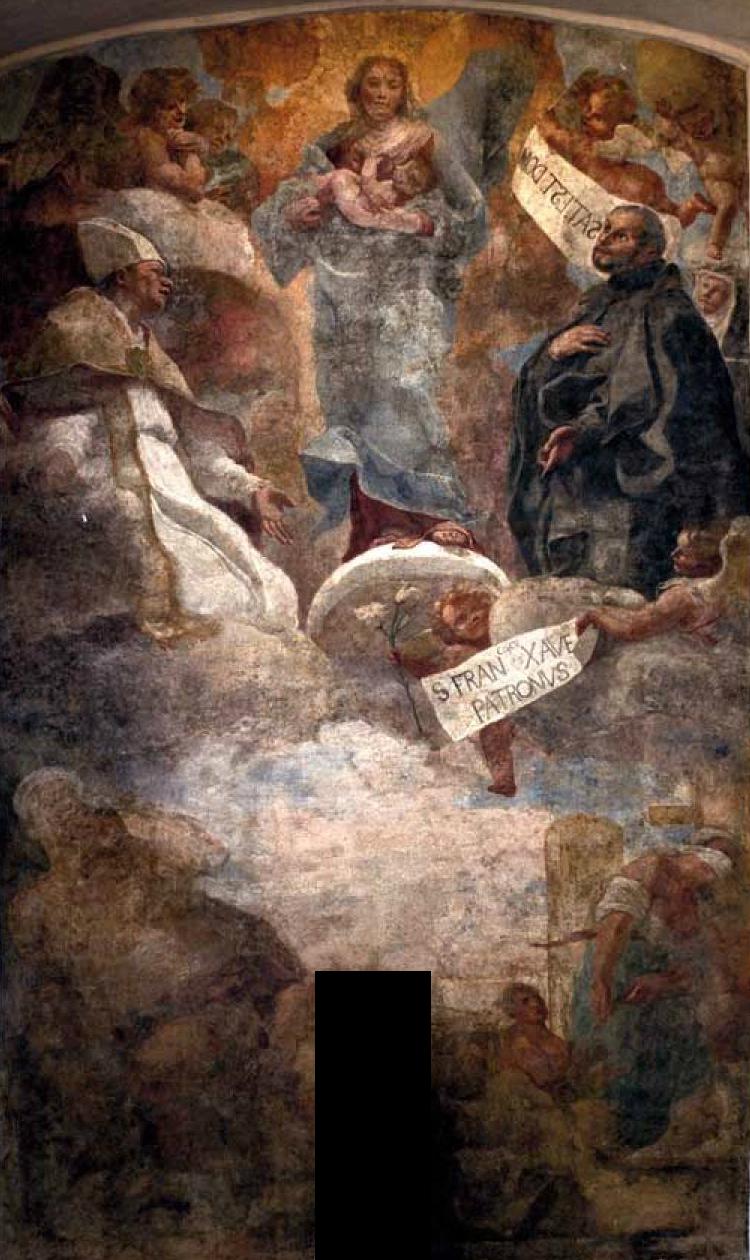

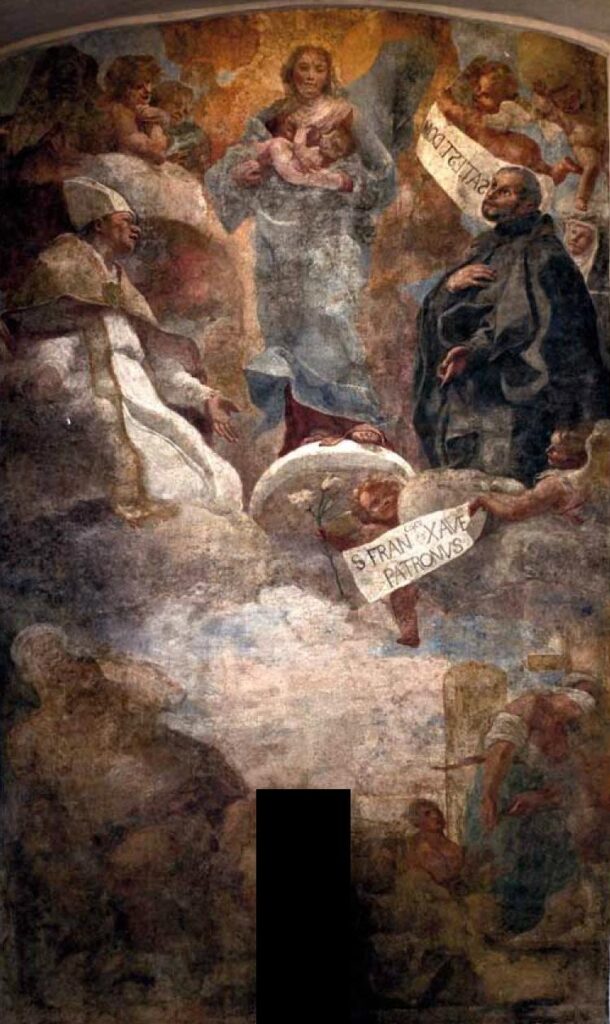

Tra questi racconti, uno dei più noti riguarda il 1527, anno in cui il sangue non si sarebbe sciolto, poco prima che Napoli fosse colpita da una devastante epidemia di peste che decimò la popolazione. Lo stesso anno nasce la Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro: una Napoli stremata da assedi, pestilenze, terremoti ed eruzioni pronuncia un voto solenne, promettendo di innalzare al santo una grande cappella che ne custodisca le reliquie e ne renda grazie per la protezione. Un secolo dopo, nel 1656, la peste travolge ancora Napoli. Così San Gennaro si trasforma in immagine protettrice. Il Consiglio degli Eletti affida a Mattia Preti un ciclo di sette affreschi votivi sulle porte urbiche, con la Vergine e i santi protettori — San Gennaro in prima fila — chiamati a fare da scudo alla comunità. Di quel ciclo sopravvive l’affresco sopra Porta San Gennaro: in alto il cielo della devozione, la Vergine col Bambino e i patroni; in basso il registro della strada, senza sconti: i monatti, gli appestati, l’allegoria della Peste che si morde le mani. Il bene e il male sulla stessa parete, la fede che prova a contenere il contagio.

Altre date circolano nella memoria cittadina, come il 1701, il 1739 o il 1799, anni turbolenti di guerre, rivolte e carestie. Tuttavia, queste rimangono avvolte da un alone di leggenda: la storiografia non ha finora ritrovato documenti ufficiali che confermino con certezza che il sangue non si sia sciolto in quelle occasioni. È solo con l’inizio del Novecento che le cronache diventano puntuali e affidabili, permettendo di collegare la mancata liquefazione a eventi storici di grande portata, entrando così a pieno titolo nella memoria collettiva cittadina.

Mattia Preti, Affresco di Porta San Gennaro, 1656

Brutti venti, aria brutta

Nel 1939-40 il sangue non si scioglie. Poco dopo, Benito Mussolini annuncia l’ingresso del Paese nel conflitto mondiale dal balcone di Piazza Venezia. Passano tre anni e il miracolo non avviene di nuovo. È come un campanello d’allarme che preannuncia una sciagura: il 10 settembre 1943 le forze tedesche della Wehrmacht, già presenti in tutto il Sud Italia, prendono possesso del capoluogo campano. L’occupazione durerà poco grazie allo stoico coraggio del popolo partenopeo che, tra il 27 e il 30 settembre, insorge e scaccia l’invasore, entrando nei libri di storia con le celebri “quattro giornate di Napoli”.

Passano gli anni, ma è ancora settembre. Nel 1973 il sangue si rifiuta di sciogliersi e, poco dopo, Napoli viene colpita da una grave epidemia di colera che mette la città in ginocchio. Per settimane si teme che l’acqua e il cibo siano contaminati, le scuole chiudono e la popolazione vive nel terrore di un contagio che sembra inarrestabile. Fu un periodo di grande paura e fragilità collettiva, ma anche di solidarietà e ricostruzione.

Molti c’erano quando …

Nel 1980, ancora una volta, il miracolo non avviene. Pochi mesi dopo, la terra trema in Campania e Basilicata: il 23 novembre si verifica il terremoto dell’Irpinia, che provoca migliaia di vittime e lascia intere comunità senza casa. Una tragedia immensa, che segnerà per sempre la memoria di quelle terre e che ancora oggi viene ricordata come uno dei momenti più difficili della storia recente del Meridione.

Si trema ancora, stavolta solo metaforicamente, il 16 dicembre 2016, quando il sangue non si liquefa. Fortunatamente, in quell’occasione, nulla accade: “San Gennaro c’ha fatto ‘a grazia!”. Poi arriviamo al 16 dicembre 2020: il miracolo manca di nuovo ed è subito pandemia. O meglio, il Covid-19 già c’era, ma nel giro di pochi mesi l’Italia intera si ritrova chiusa in casa. I panni stesi al sole – tipica immagine meridionale– vengono sostituiti da striscioni con la scritta “Ce la faremo!”, mentre dai balconi risuonano stonate melodie improvvisate per sentirsi meno soli – – si, stare chiusi in casa ci faceva proprio male. Infine, nel 2024, sembra che il prodigio stia per mancare ancora: le ore passano e il sangue resta immoto, alimentando un climax terrifico. Poi, quasi allo scadere, nel tardo pomeriggio, la liquefazione avviene: “Grazie San Gennà!”.

Il vero miracolo, secondo noi

Forse il punto è un altro.

Non si tratta di sperare che il sangue si sciolga o meno.

San Gennaro, per chi crede, punisce o avvisa, protegge o allerta, influisce sugli eventi o se ne fa neutro portavoce, dolente ambasciatore, duro messaggero.

Per chi non crede a nulla, è un rito, a cui partecipare perché si fa, si vuole: come da bambino impari a lavarti i denti prima di andare a dormire, così il 19 settembre fa bene essere tutti insieme sul sagrato del Duomo.

Ecco, questo è forse il vero miracolo.

Che si ripete sempre, tutti gli anni, che si sciolga l’ampolla o che resti muta.

Il vero miracolo è trovarsi insieme.

Nonostante differenze, credenze sparpagliate, famiglie disperse, amicizie rotte, fughe di cervelli e diatribe spirituali, politiche, etiche.

Nonostante tutto ciò che ci divide, in questo mondo, costantemente, in ogni istante della vita.

San Gennaro ci fa stare tutti insieme.

Buon 19 settembre!